Die NÖ Universitäts- und Landeskliniken verfügten über sieben Abteilungen und einen Fachschwerpunkt für Urologie mit insgesamt 234 Betten für die stationäre und tagesklinische Versorgung.

Die urologischen Abteilungen befanden sich an den Standorten Sankt Pölten, Krems, Baden, Korneuburg, Mistelbach, Wiener Neustadt und Waidhofen an der Thaya und stellten auch die ambulante Versorgung sicher. Der Fachschwerpunkt befand sich am Landesklinikum Waidhofen an der Ybbs.

Die Ergebnisse der Patientenbefragungen und die geringe Anzahl an Beschwerden zeigten eine hohe Zufriedenheit der Patienten, die zu 87,3 Prozent aus Niederösterreich und zu 12,7 Prozent vor allem aus den benachbarten Bundesländern stammten, die im Gegenzug auch NÖ Gastpatienten versorgten.

Im Jahr 2019 versorgten 294,37 Vollzeitäquivalente an medizinischem Personal 16.014 stationäre Patienten. Der Betrieb der insgesamt 234 stationären Betten kostete rund 65,00 Millionen Euro, bei durchschnittlichen Endkosten für einen stationären Patienten von 3.597,00 Euro in einer Bandbreite von 2.657,00 Euro bis 4.814,00 Euro.

Im Durchschnitt entfielen dabei auf ein Urologie-Bett 0,31 bis 0,51 Vollzeitäquivalente an Ärztepersonal, bei einem Mittelwert von 0,41.

Gegenüber dem Regionalen Strukturplan Gesundheit für Niederösterreich 2025 bestand im Jahr 2019 ein Überangebot von 23 tatsächlich aufgestellten Betten. Das bedeutete theoretisch Mehrkosten von rund 6,44 Millionen Euro (auf Basis der Endkosten).

Andererseits waren in zwei Versorgungsregionen Fachambulanzen noch nicht umgesetzt. Weiterhin bestanden weder die standortgenaue Versorgungsplanung noch die Bedarfsprüfung für Bewilligungen nach dem NÖ Krankenanstaltengesetz.

Das erschwerte die angestrebte Zuordnung der Versorgungsaufträge zum „Best Point of Service” zu dem am besten geeigneten Klinikstandort und verzögerte die Umsetzung der Vorgaben der Strukturplanung.

Im Sinn der NÖ Gesundheitsreform 2020 waren der NÖ Gesundheits- und Sozialfonds sowie die NÖ Landesgesundheitsagentur daher gefordert, mit einer entsprechenden Planung, Finanzierung, Steuerung und Qualitätssicherung eine zeitgemäße, bedarfsgerechte, patientenorientierte, effiziente urologische Versorgung sicherzustellen.

In den Jahren 2017 bis 2019 lagen die pflegerische Auslastung der urologischen Betten zwischen 50,3 und 84,1 Prozent und die fachliche Auslastung zwischen 41,8 und 106,0 Prozent bei einer interdisziplinären Belegung der Betten und einer Sollauslastung von 85,0 Prozent.

In diesem Zeitraum verzeichneten die urologischen Abteilungen einen durchschnittlichen Anteil an tagesklinischen Patienten von rund elf Prozent, wobei die Bandbreite zwischen 2,2 Prozent und 18,8 Prozent betrug.

Die Verweildauer betrug zwischen 3,0 und 4,2 Tagen bei einem Mittelwert von 3,5 Tagen und lag bei einzelnen Leistungen um mehr als das Doppelte auseinander. Die Wiederaufnahmerate in stationäre Pflege innerhalb von 14 Tagen nach einer Entlassung bewegte sich zwischen 4,4 Prozent und 15,3 Prozent.

Die Bandbreiten ließen sich teilweise mit den unterschiedlichen Spezialisierungen (Stoßwellen-, Strahlentherapie, roboterassistierte Operationen) erklären, betrafen jedoch auch medizinische Einzelleistungen wie Resektionen der Harnblase und Prostata oder Steinbehandlungen. Das wies auf Möglichkeiten zur Optimierung der urologischen Versorgung hin, die mit dem Fachbeirat Urologie der NÖ Landesgesundheitsagentur abgeklärt und im Rahmen des Regionalen Strukturplans Gesundheit für Niederösterreich 2025 – Teil 2 oder des NÖ Landeskrankenanstaltenplans auszuschöpfen wären.

Die Anpassung der Aufgaben und der Geschäftsordnung der Fachbeiräte an die NÖ Gesundheitsreform 2020 stand noch aus.

Die Darstellung der urologischen Versorgungsqualität an NÖ Landeskliniken auf www.kliniksuche.at bedurfte einer weiteren Bereinigung durch Maßnahmen der Qualitätssicherung. Auch von der schrittweisen Einführung des Berichtswesens für kritische Vorfälle, des „Critical Incident Reporting Systems“ bis zum Jahr 2022 konnte ein Beitrag zur Qualitätssicherung und Risikotragfähigkeit erwartet werden.

Die NÖ Landesregierung sagte in ihrer Stellungnahme vom 29. Juni 2021 im Wesentlichen zu, die Empfehlungen des Landesrechnungshofs umzusetzen und informierte über die dazu geplanten beziehungsweise bereits gesetzten Maßnahmen.

Der NÖ Landschaftsfonds diente dazu, Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege und Gestaltung der Landschaft in Niederösterreich aus Ertragsanteilen der NÖ Landschaftsabgabe zu fördern.

Die Förderungen waren – unter Berücksichtigung der Auswirkungen des Klimawandels – auf die Erhaltung und Wiederherstellung einer ökologisch intakten Kulturlandschaft mit einer reichen Ausstattung an heimischen Tieren und Pflanzen, vielfältigen Landschaftselementen und umweltschonenden Nutzungen ausgerichtet.

Zu diesem Zweck erhielt der Fonds den gesamten Ertragsanteil des Landes NÖ an der NÖ Landschaftsabgabe. In den Jahren 2017 bis 2019 waren das durchschnittlich vier Millionen Euro jährlich. Davon zahlte der Fonds im Schnitt jährlich 3,37 Millionen Euro für Förderungen und 4.149,00 Euro für interne Aufwendungen. Die Förderungen unterstützten Projekte für Landschaftsgestaltung, Naturraummanagement, Artenschutz, nachhaltige Landnutzung, Wald, touristische Einrichtungen und Gewässer. Zu den fondsinternen Aufwendungen zählten Information, Bildung und Beratung.

Im Jahr 2019 wies der NÖ Landschaftsfonds ein Vermögen von rund 8,96 Millionen Euro als Rücklage und 3,13 Millionen Euro an zugesagten Förderungen aus. Der Verwaltungsaufwand des Fonds wurde nicht als „fondsinterner Aufwand“ verrechnet, sondern großteils aus allgemeinen Landesmitteln bedeckt.

Gemeinden mit Gewinnungsstätten erhielten bis zum NÖ Landschaftsabgabegesetz 2007 für die Einhebung der ausschließlichen Landesabgabe eine Entschädigung von zehn Prozent. Diese wurde im Rahmen der Umstellung auf eine gemeinschaftliche Landesabgabe in einen Ertragsanteil umgewandelt.

Förderungsprojekte in den Gemeinden mit Gewinnungsstätten hatte der NÖ Landschaftsfonds vorrangig zu berücksichtigen. Die Abteilung Agrarrecht LF1 arbeitete an einer durchgängigen Übersicht über die Anzahl und den Umfang der Gewinnungsstätten in den Gemeinden.

Die Richtlinien des NÖ Landschaftsfonds legten die allgemeine sowie die besondere Ausrichtung der förderungsfähigen Projekttypen fest, jedoch ohne ein System an Kennzahlen.

Die stichprobenartig überprüften Förderungsfälle entsprachen weitgehend den Richtlinien, enthielten jedoch nur vereinzelt Zielwerte oder Kennzahlen zu den angestrebten oder erreichten Leistungen und Wirkungen (wie Besucherzahlen, Tier- beziehungsweise Pflanzenpopulationen und dergleichen). Informationen über Art, Umfang, Ziele, Wirkungen und Wirtschaftlichkeit der Förderungen im bestehenden Berichtswesen waren ausbaufähig.

Der NÖ Landschaftsfonds war als Verwaltungsfonds ohne eigene Rechtspersönlichkeit eingerichtet. Die Verwaltung des Fonds sowie die Koordination der Förderungen oblagen der Abteilung Landwirtschaftsförderung LF3. Ihr standen ein Fachbeirat, die für die Förderungsprojekte fachlich zuständigen Abteilungen des Amtes der NÖ Landesregierung sowie die NÖ Agrarbezirksbehörde zur Seite. Die Aufgaben der NÖ Landschaftsabgabe nahm die Abteilung Agrarrecht LF1 wahr. Die Verrechnung fiel in die Zuständigkeit der Abteilung Finanzen F1 Landesbuchhaltung.

Die organisatorischen Grundlagen (Aufgabenverteilung, Stellenbeschreibungen, definierte und teilweise digitalisierte Prozesse, Trennung von Funktionen, Anordnung und Vollziehung) sahen interne und externe Kontrollen nach dem Vieraugenprinzip vor. Die Einbindung der fachlich zuständigen Abteilungen und des ehrenamtlichen Fachbeirats nutzte die vorhandene Expertise, ohne grundsätzlich externe Beratung beanspruchen zu müssen.

Die Veranschlagung und die Verrechnung des NÖ Landschaftsfonds und der NÖ Landschaftsabgabe waren an die Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 anzupassen. Das betraf die richtige Zuordnung zum Ansatzverzeichnis, die Abgrenzung zwischen Finanzierungs- und Ergebnishaushalt, die Vermögensrechnung sowie die Erläuterung der Abweichungen zwischen Voranschlag und Rechnungsabschluss. Der Finanzierungssaldo, das Ergebnis sowie das Vermögen und die Verbindlichkeiten des Fonds waren richtig darzustellen.

Die weitere Digitalisierung der Prozesse war im Sinne einer bürgernahen Verwaltung zweckmäßig auf die absehbaren Neuerungen im Haushalts- und Rechnungswesen des Landes NÖ abzustimmen, um den Aufwand für Zwischenlösungen zu vermeiden.

Die NÖ Landesregierung sagte in ihrer Stellungnahme vom 15. Juni 2021 zu, die Empfehlungen des Landesrechnungshofs umzusetzen und informierte über die dazu geplanten beziehungsweise bereits gesetzten Maßnahmen.

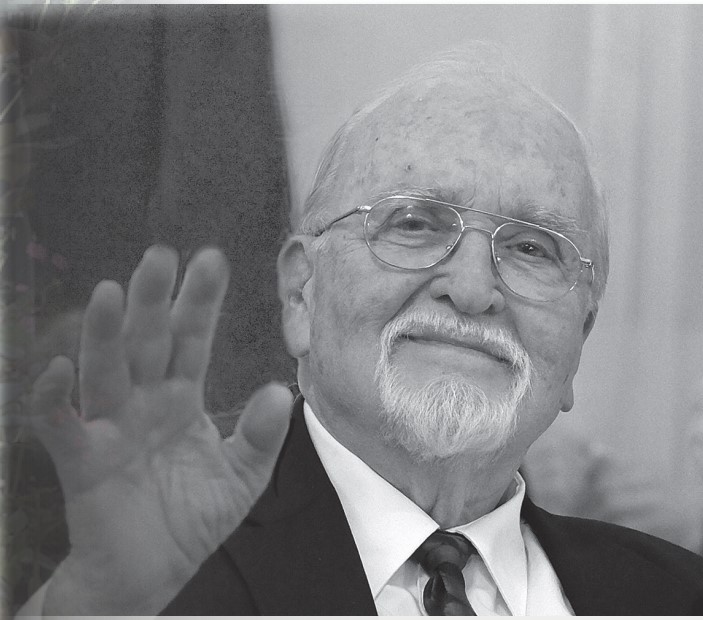

Hofrat Helmut Reimitz / Foto Familie Reimitz

Hofrat Helmut Reimitz / Foto Familie ReimitzHofrat Helmut Reimitz stand rund 30 Jahre im NÖ Landesdienst, davon gut 26 Jahre im NÖ Kontrollamt, wobei er verschiedene leitende Funktionen und über zwölf Jahre die Vertretung des Kontrollamtsdirektors wahrnahm. Er zählte damit zu den prägenden Persönlichkeiten der NÖ Finanzkontrolle.

Nach zwölf erfolgreichen Berufsjahren in der Post- und Telegraphenverwaltung trat Helmut Reimitz als „Rechnungsrat“ am 1. Jänner 1965 in den Dienst des Landes NÖ ein. Zunächst mit Angelegenheiten der Bauwirtschaft und der Bautenkontrolle befasst, wechselte er am 27. Juni 1969 in das damalige Kontrollamt, das mit 1. Juli 1998 zum Landesrechnungshof wurde.

Im Kontrollamt machte sich Rechnungsrat Reimitz rasch einen Namen als „versierter“, „vielseitig verwendbarer“, „verschwiegener“, „jederzeit einsatzbereiter“ sowie „im Ausdruck sehr prägnanter und wendiger“ Beamter, der sich durch „Genauigkeit“, „rasche Auffassungsgabe“, „selbständiges, expeditives Arbeiten“, „eigene Ideen“ sowie durch sein „in jeder Beziehung einwandfreies dienstliches und außerdienstliches Verhalten“ auszeichnet und dem „jederzeit auch heikle Aufgaben übertragen werden können“.

Die Qualifikationsbeschreibung aus dem Jahr 1971 bescheinigte Helmut Reimitz zudem „jeder Situation gewachsen zu sein.“ Diese auch nach heutigen Maßstäben ausgezeichnete Dienstbeschreibung sowie die Beförderungen zum Oberrechnungsrat und Inspektionsrat hielten Helmut Reimitz nicht davon ab, sich neben seiner Prüfungstätigkeit für das Kontrollamt beziehungsweise den Finanzkontrollausschuss in verschiedenen Fachgebieten weiterzubilden.

Der damalige Kontrollamtsdirektor bestellte Regierungsrat Reimitz zum „leitenden Beamten“, vertraute ihm unter anderem die Angelegenheiten der Organisation, der Arbeitsprogramme und die Redaktion der Berichte an den NÖ Landtag an, betraute ihn mit 6. Oktober 1982 mit der Vertretung und veranlasste die Verleihung der Berufstitel „Regierungsrat“ (14. August 1984) und „Hofrat“ (2. September 1992) durch den Bundespräsidenten.

Mit dem Obmann des damaligen Finanzkontrollausschusses des NÖ Landtags hat Regierungsrat Reimitz die Entwicklung der NÖ Finanzkontrolle mitgestaltet und den Boden für den Landesrechnungshof aufbereitet, der mit 1. Juli 1998 das Kontrollamt ablöste. Wenngleich er dabei vornehm im Hintergrund blieb, erwarb er sich dabei bis heute Anerkennung als „graue Eminenz“ der Finanzkontrolle

Seine humanistische Haltung, seine umfassende berufliche Erfahrung, sein breit gefächertes Wissen und seine Expertise auf dem Gebiet der Finanzkontrolle gab Regierungsrat Reimitz auch als Referent der NÖ Verwaltungsakademie weiter, um wirtschaftliches Denken und Handeln in der Landesverwaltung bereits im Zuge der Grundausbildung – und nicht erst im Zuge einer nachgängigen Kontrolle – zu vermitteln. Er hat damit das Wirken vieler Landesbediensteter in und außerhalb der Finanzkontrolle nachhaltig geprägt.

Als anerkannter Experte auf dem Gebiet der Finanzkontrolle wurde er des Öfteren in beratender Funktion zu Ausschüssen des NÖ Landtags, zu Baubeiräten und zur Vorbereitung von Erlässen (Förderungsrichtlinie) beigezogen.

Die Errichtung des Landhauses in St. Pölten begleitete Hofrat Reimitz als Leiter der Projektgruppe „Landhaus“ im Kontrollamt und als Mitglied der Arbeitsgruppe „Begleitende Kontrolle“ im Baubeirat. In diesen Funktionen trug er bis Ende 1995 maßgeblich dazu bei, dass es beim Bau des Regierungsviertels in der Landeshauptstadt rechtens, wirtschaftlich und zweckmäßig zuging.

Damit war Hofrat Reimitz ein Vorreiter eines beratenden Prüfungsansatzes und einer modernen öffentlichen Finanzkontrolle, die zeitnah platzgreift und nicht auf Skandalisierung sondern auf Optimierung ausgerichtet ist.

Die Ratschläge des Herrn Regierungsrats beziehungsweise des Herrn Hofrats waren gefragt und seine Meinung zählte – auch außerhalb der Finanzkontrolle. Daher galt Hofrat Reimitz bis heute als „Grandseigneur“ des Kontrollamts beziehungsweise „graue Eminenz“ der NÖ Finanzkontrolle und das nicht nur im Landesrechnungshof, dem er auch im Ruhestand verbunden blieb. Er wird bei den Pensionistentreffen fehlen.

Außerhalb der Finanzkontrolle widmete sich Hofrat Helmut Reimitz seiner großen Familie, engagierte sich insbesondere im Pfarrgemeinderat der Marienpfarre in Wien Hernals, seiner Heimatpfarre sowie in der Aktion Leben und übte die Funktion des Vizepräsidenten des katholischen Familienverbands Österreich aus (1972 bis 1978). Für seine Verdienste um die römisch-katholische Kirche erhielt er am 21. Mai 1977 den Sylvesterorden des Papstes. Auch dieses gesellschaftliche Engagement neben der anspruchsvollen Kontrolltätigkeit verdient unseren Respekt.

Am 16. Juni 2021 hat Hofrat Reimitz im 89. Lebensjahr seinen Rechenstift für immer niedergelegt. Der Landesrechnungshof entbietet der Trauerfamilie sein aufrichtiges Beileid und wird Herrn Hofrat Helmut Reimitz ein ehrendes Andenken bewahren.

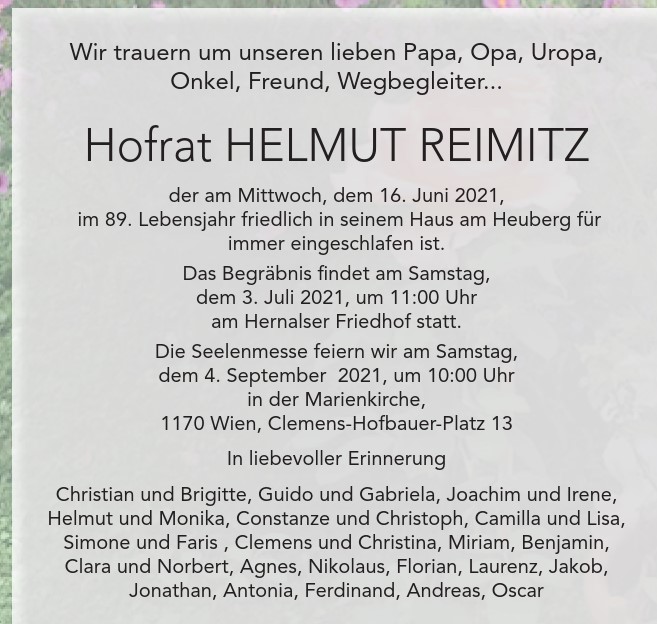

Parte Hofrat Helmut Reimitz

Parte Hofrat Helmut ReimitzIm Rechnungsjahr 2020 galt die Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 – VRV 2015. Daher gliederte sich der Rechnungsabschluss erstmals in den nun vorliegenden Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögenshaushalt. Der Voranschlag umfasste nur den Ergebnis- und den Finanzierungshaushalt als führenden Haushalt. Zu diesen beiden Haushalten hat daher die Stellungnahme des Landesrechnungshofs zu erfolgen, ob der Entwurf des Rechnungsabschlusses 2020 im Einklang mit dem Voranschlag und dem Nachtragsvoranschlag sowie den diesbezüglichen Beschlüssen des NÖ Landtags erfolgte. Der Vollständigkeit halber bezog der Landesrechnungshof auch die Vermögensrechnung und die Veränderungen gegenüber der Eröffnungsbilanz zum 1. Jänner 2020 ein, jeweils auf der Grundlage der Entwürfe.

Die VRV 2015 räumte eine Übergangsfrist von fünf Jahren für Änderungen und Berichtigungen der Eröffnungsbilanz ein. Der Landesrechnungshof wird die Eröffnungsbilanz 2020 daher noch gesondert überprüfen.

Die negativen Haushaltsergebnisse vor allem infolge der Covid-19-Pandemie erhöhten den Schuldenstand und den Konsolidierungsbedarf. Das erforderte eine Anpassung des NÖ Budgetprogramms und Maßnahmen, um nachhaltig stabile Finanzen durch ausgeglichene Haushalte und Überschüsse über den Konjunkturzyklus erreichen zu können. Dazu sollte ein ausgeglichener Nettofinanzierungssaldo erreicht werden, um ein weiteres Ansteigen der Finanzschulden und der Ausgleichsposten (negatives Nettovermögen) zu vermeiden. An der Konsolidierung wären auch die ausgegliederten Einheiten, wie Anstalten, Fonds, Unternehmungen und sonstige mit dem Land NÖ finanziell verbundene Einrichtungen, angemessen zu beteiligen. Auch die noch guten Bonitätsbewertungen der Ratingagenturen erfolgten mit negativem Ausblick und forderten eine wirksame Konsolidierungsstrategie.

Der Landesrechnungshof hatte Stellung zu nehmen, ob der Entwurf des Rechnungsabschlusses 2020 im Einklang mit dem Voranschlag und dem Nachtragsvoranschlag sowie den diesbezüglichen Beschlüssen des NÖ Landtags erfolgte.

Für Voranschlag und Rechnungsabschluss galt erstmals die Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 – VRV 2015. Der Entwurf des Rechnungsabschlusses wies mit Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögenshaushalt bereits alle vorgeschriebenen Haushaltsrechnungen und Anlagen auf. Die Veranschlagung hatte nur zum Ergebnis- und Finanzierungshaushalt zu erfolgen. Daher konzentrierte sich die vorliegende Stellungnahme auf den Finanzierungshaushalt als führenden Haushalt und den Ergebnishaushalt. Zur Vermögensrechnung wurden der Vollständigkeit halber die Veränderungen im Finanzjahr 2020 auf Basis der noch nicht beschlossenen Eröffnungsbilanz 2020 dargestellt.

Aufgrund der Überprüfung des Kassenabschlusses und der Geldbestände mit dem Ergebnis der Finanzierungsrechnung konnte von einer vollständigen wertmäßigen Erfassung der Gebarung und der daraus abzuleitenden Vollständigkeit des Rechnungsabschlusses 2020 ausgegangen werden.

Das Maastricht-Ergebnis gemäß Europäischem System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung (ESVG) von minus 665,0 Millionen Euro fiel um 79,3 Millionen Euro besser aus als im Nachtragsvoranschlag ausgewiesen, verfehlte das im NÖ Budgetprogramm 2020 bis 2024 angepeilte Plus von 69,0 Millionen Euro jedoch um 734,0 Millionen Euro. Das Budgetprogramm enthielt allerdings nur die mit Mai 2020 prognostizierten Einnahmenausfälle ohne Zusatzausgaben.

Der Österreichische Stabilitätspakt 2012 hätte nur ein Maastricht-Ergebnis von minus 514,0 Millionen Euro zugelassen, galt jedoch als ausgesetzt, weil am 23. März 2020 die so genannte „Allgemeine Ausweichklausel“ des Stabilitäts- und Wachstumspakts der Europäischen Union aktiviert wurde. Diese Klausel erlaubte höhere Haushaltsdefizite und Schulden, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzufedern.

Der Nettofinanzierungssaldo aus der operativen und der investiven Gebarung von minus 745,3 Millionen Euro lag um 101,9 Millionen Euro unter dem Nachtragsvoranschlag, der sogar ein Minus von 847,2 Millionen Euro zugelassen hatte. Der negative Saldo bedeutete, dass die operative Gebarung im Ausmaß von 293,6 Millionen Euro, die investive Gebarung mit 451,7 Millionen Euro und die Tilgungen von Schulden mit 596,4 Millionen Euro fremdfinanziert werden mussten, weil die eigenen Mittel nicht ausreichten.

Das Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen aus dem Ergebnishaushalt betrug minus 1.696,4 Millionen Euro und floss als Ausgleichsposten auf der Passivseite in die Vermögensrechnung ein. Das negative Nettoergebnis (Verlust) überstieg den Finanzierungsbedarf aus dem Finanzierungshaushalt.

Der öffentliche Schuldenstand gemäß Europäischem System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung (ESVG) für Niederösterreich stieg laut Veröffentlichung der Statistik Austria vom 1. April 2021 im Finanzjahr 2020 um 578,0 Millionen Euro oder 6,7 Prozent auf 9.150,0 Millionen Euro.

Die Haftungen wiesen zum 31. Dezember 2020 einen Stand von 6.890,4 Millionen Euro auf, wovon 4.283,2 Millionen Euro auf die Haftungsobergrenze anzurechnen waren. Die Haftungsobergrenze wurde damit zu 75,4 Prozent ausgenutzt. Das waren um 1,9 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.

Die negativen Haushaltsergebnisse vor allem infolge der Covid-19-Pandemie erhöhten den Konsolidierungsbedarf und den Schuldenstand. Das erforderte eine Anpassung des NÖ Budgetprogramms und Maßnahmen, um nachhaltig stabile Finanzen durch über den Konjunkturzyklus ausgeglichene Haushalte und Überschüsse erreichen zu können. Dazu sollte über einen ausgeglichenen Nettofinanzierungssaldo ein weiteres Ansteigen der Finanzschulden und der Ausgleichsposten (negatives Nettovermögen) vermieden werden.

An der Konsolidierung waren auch die ausgegliederten Einheiten, wie Anstalten, Fonds, Unternehmungen und sonstige mit dem Land NÖ finanziell verbundene Einrichtungen, angemessen zu beteiligen.

Die noch guten Bonitätsbewertungen der Ratingagenturen erfolgten mit negativem Ausblick und forderten eine wirksame Konsolidierungsstrategie.

Im Jahr 2019 zahlte das Land NÖ rund 75,4 Millionen Euro für sozialmedizinische und soziale Betreuungsdienste, damit pflege- und betreuungsbedürftige Personen möglichst lang zu Hause versorgt werden konnten. Diese leisteten dazu Kostenbeiträge von insgesamt 64,8 Millionen Euro.

Weitere 31,2 Millionen Euro steuerte der NÖ Gesundheits- und Sozialfonds aus Strukturmitteln bei, weil die Versorgung zu Hause die Landeskliniken entlastete. Mit der Vergütung für Hauskrankenpflege durch die Sozialversicherung betrug der Gesamtaufwand für sozialmedizinische und soziale Betreuungsdienste 173,6 Millionen Euro.

Das Land NÖ und die gepflegten oder betreuten Personen brachten somit 81,0 Prozent der Gesamtmittel auf, weitere 18,0 Prozent der NÖ Gesundheits- und Sozialfonds und ein Prozent die Sozialversicherung. Das Land NÖ trug mit einem Anteil von 43,4 Prozent den höchsten Finanzierungsanteil.

Der Versorgungsauftrag ergab sich aus dem NÖ Sozialhilfegesetz 2000 sowie aus der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern über gemeinsame Maßnahmen für pflegebedürftige Personen. Demnach waren soziale Dienste in einem wirtschaftlich vertretbaren Ausmaß unter Bedachtnahme auf die regionalen Bedürfnisse, die Bevölkerungsstruktur, die anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnisse und die Sozialplanung sicherzustellen.

Die NÖ Landesregierung zog dafür fünf Träger der freien Wohlfahrt heran und förderte diese Organisationen nach einem Normkostenmodell. Ihre sozialmedizinischen und sozialen Betreuungsdienste umfassten Pflege und Betreuung, Intensivbetreuung, medizinische Hauskrankenpflege, therapeutische Hilfen sowie Familienhilfe. Im Jahr 2018 kam die soziale Alltagsbegleitung hinzu, um pflegende Angehörige zu entlasten. Hilfe suchende Personen konnten zwischen den angebotenen Diensten wählen.

Im Jahr 2019 leisteten die Trägerorganisationen insgesamt 3.640.320 Einsatzstunden bei durchschnittlich 17.272 Personen pro Monat.

Im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019 entfielen 47,0 Prozent aller Einsatzstunden auf das NÖ Hilfswerk, 22,8 Prozent auf die Volkshilfe NÖ, 18,1 Prozent auf die Caritas der Diözese St. Pölten, zehn Prozent auf die Caritas der Diözese Wien und 2,1 Prozent auf das Rote Kreuz - Landesverband NÖ.

Die Anzahl der Einsatzstunden erhöhte sich in diesem Zeitraum jährlich um 1,1 Prozentpunkte, wobei die durchschnittliche Anzahl der monatlich betreuten Personen um 2,0 Prozent anstieg. Diese Entwicklung erforderte jährlich um 3,6 Prozent mehr Mittel. Das bedeutete im Jahr 2019 Mehrkosten um 11,3 Prozent oder 17,60 Millionen Euro gegenüber dem Jahr 2016. Die Pflege und Betreuung durch soziale Dienste kostete jedoch weniger als eine stationäre Versorgung, aber mehr als eine 24-Stunden-Betreuung.

Die Trägerorganisationen meldeten Engpässe beim Personal und folglich bei Pflege- und Betreuungszeiten. Sie bemühten sich um eine höhere Auslastung, weniger Fehlzeiten und eine geringere Fluktuation ihres vor allem teilzeitbeschäftigten Personals.

Der „Altersalmanach“ 2018 und andere Studien untersuchten die Auswirkung der gesellschaftlichen Veränderungen (Langlebigkeit der Bevölkerung, Wunsch, möglichst lange im eigenen Zuhause bleiben zu können, Zunahme an Einpersonenhaushalten und Frauenerwerbsarbeit, Altersstruktur des Pflegepersonals) auf die Nachfrage nach sozialmedizinischen und sozialen Betreuungsdiensten sowie nach qualifiziertem Pflegepersonal. Der Entfall des Pflegeregresses erhöhte die Nachfrage nach einer stationären Versorgung.

Diese Veränderungen betrafen sowohl den Gesundheits- als auch den Sozialbereich und verschärften den Bedarf an qualifiziertem Personal. Auch der NÖ Gesundheits- und Sozialfonds sah für die kommenden Jahre einen Zusatzbedarf an Pflegepersonal.

Die NÖ Landesregierung begegnete diesen Veränderungen unter anderem mit zusätzlichen Ausbildungsplätzen für Pflege- und Betreuungsberufe und einer neuen Fachrichtung „Sozialbetreuungsberufe im ländlichen Raum“ an drei Landwirtschaftlichen Fachschulen. Zudem hob sie die Förderung für die Einsatzstunden des Gesundheits- und Krankenpflegepersonals in den sozialmedizinischen und sozialen Betreuungsdiensten an, um eine Abwanderung des Personals in andere Bereiche oder Berufe hintanzuhalten.

Die sozialmedizinischen und sozialen Betreuungsdienste waren Gegenstand unterschiedlicher Planungen. Ein Bedarfs- und Entwicklungsplan im Sinne der Vereinbarung über gemeinsame Maßnahmen für pflegebedürftige Personen sowie eine Sozialplanung und ein Sozialprogramm, wie im NÖ Sozialhilfegesetz 2000 gefordert, bestand jedoch nicht.

Daher lag es nahe, die verschiedenen Planungen zu ergänzen und zu einer gesamthaften bedarfs- und fachgerechten Versorgungsplanung unter Berücksichtigung des Personalbedarfs und der regionalen Besonderheiten zusammenzuführen.

Auch die Mitfinanzierung aus NÖ Sozialhilfemitteln, NÖ Strukturmitteln und Vergütungen der Sozialversicherung sprach für eine abgestimmte Versorgungsplanung, um einen wirtschaftlichen und zweckmäßigen Mitteleinsatz der öffentlichen Hand zu gewährleisten.

Die Abteilung Soziales und Generationenförderung GS5 wickelte sowohl die Förderung aus Sozialhilfemitteln als auch die Förderung aus Strukturmitteln des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds ab. Für Letzteres fehlten ein schriftlicher Vertrag sowie eine Vergütung durch den Fonds.

Die Förderung knüpfte an den jährlichen Einsatzstunden an, die mit den vorgegebenen Berufsgruppen zu den vereinbarten Normkosten zu erbringen waren. Die Trägerorganisationen erhielten dazu Vorauszahlungen. Die dafür erforderlichen Beschlüsse der NÖ Landesregierung und der Gesundheitsplattform wurden teilweise erst nachträglich eingeholt. Die Abrechnung der erbrachten Leistungen sowie allfälliger Über- und Unterzahlungen erfolgte im Folgejahr. Die Übertragung von nicht verbrauchten Voranschlagsbeträgen in das Folgejahr widersprach den haushaltsrechtlichen Vorgaben.

Die Förderungen aus Sozialhilfe- und Strukturmitteln verteilten sich im Verhältnis der nachgewiesenen Einsatzstunden und der eingesetzten Berufsgruppen auf die Trägerorganisationen. Förderungsquoten waren nicht festgelegt. Die Qualität der Leistungen ergab sich vor allem aus dem Berufsgruppenmix und den berufsrechtlichen Vorschriften.

Die Anwendung eines Qualitätssystems schrieben die Richtlinien der NÖ Landesregierung nicht vor. Auch Regelungen für Kündigungen fehlten.

Der Förderungszweck und dessen Kontrolle beschränkten sich auf die Bereitstellung eines flächendeckenden Angebots sowie auf die Leistung der Einsatzstunden durch die jeweilige Berufsgruppe.

Die Sozialversicherung zahlte seit dem Jahr 2012 eine jährliche Vergütung für medizinische Hauskrankenpflege von rund 2,19 Millionen Euro. Diese Pauschalzahlung beruhte auf einer Vereinbarung mit den Trägern, deckte jedoch laut Fachabteilung nur ein Drittel der tatsächlichen Kosten. Demnach fehlten jährlich 4,28 Millionen Euro, die aus Sozialhilfemitteln, Strukturmitteln und anderen (privaten) Mitteln zu tragen waren. Eigentlich sollten das Land NÖ und der NÖ Gesundheits- und Sozialfonds ihre Förderungen um diesen Fehlbetrag solange kürzen, bis eine kostendeckende Vergütung der Hauskrankenpflege durch die Sozialversicherung erfolgt, wie im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz vorgesehen. Solange die Sozialversicherung ihrer gesetzlichen Zahlungsverpflichtung nicht nachkommt, würde die Kürzung jedoch zu Lasten der Versorgung gehen.

Hilfen für Familien bestanden nebeneinander nach dem NÖ Familiengesetz, nach dem NÖ Kinder- und Jugendhilfegesetz und nach dem NÖ Sozialhilfegesetz 2000. Ihre Ausführung übernahmen die Trägerorganisationen für unterschiedliche Landesstellen. Eine klare Abgrenzung der verschiedenen Familienhilfen fehlte. Um Doppelgleisigkeiten und Überschneidungen auszuschließen, bot sich an, die Leistungen der Familienhilfe bei der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe GS6 zu bündeln.

Die NÖ Landesregierung sagte in ihrer Stellungnahme vom 13. April 2021 zu, die Empfehlungen des Landesrechnungshofs umzusetzen beziehungsweise zu berücksichtigen und informierte über die dazu geplanten beziehungsweise bereits gesetzten Maßnahmen.

Das Land NÖ verpflichtete sich in Vereinbarungen mit dem Bund, die Infrastruktur für das Institute of Science and Technology – Austria (IST-Austria) in Klosterneuburg zu errichten und zu erhalten. Dazu zählte auch das zweite Verwaltungsgebäude „Second Administration Building“ für 85 Beschäftigte, das um rund zehn Millionen Euro errichtet und nach zweijähriger Bauzeit am 13. Juli 2018 zur Nutzung übergeben wurde.

Der Bund sagte in den IST-Austria-Vereinbarungen zu, den Forschungsbetrieb des Instituts finanziell abzusichern.

Das im Jahr 2006 gegründete IST-Austria sollte Spitzenforschung in den Bereichen Biologie, Physik, Chemie, Mathematik sowie Informatik betreiben und bis zum Jahr 2026 auf 90 Forschungsgruppen und 1.000 Angestellte ausgebaut werden. Im Jahr 2019 verfügte das IST-Austria über 53 Forschungsgruppen und 777 Angestellte (751,98 Vollzeitäquivalente).

Das Land NÖ stellte das Areal für den IST-Austria Campus in Klosterneuburg sowie im Zeitraum 2007 bis 2026 maximal 479,50 Millionen Euro für Infrastruktur, Betrieb und Verkehrsanbindung nach Wien zur Verfügung. Davon entfielen 350,00 Millionen Euro auf Infrastruktur und Gebäude, 128,00 Millionen Euro auf Betrieb und Facility Management sowie 1,50 Millionen Euro auf die Verkehrsanbindung. Der Bund sicherte für den Forschungsbetrieb bis Ende 2026 insgesamt 1.278,00 Millionen Euro zu.

Im Zeitraum 2016 bis 2019 steuerte das Land NÖ im Durchschnitt 19,56 Millionen Euro jährlich bei.

Internationale Auszeichnungen und Evaluierungen sowie Leistungsberichte zeigten, dass das hochgesteckte Ziel – eine Exzellenz-Einrichtung für Grundlagenforschung zu errichten – erreicht werden konnte

Das Land NÖ finanzierte die Infrastruktur für das IST-Austria, indem es die Liegenschaften für den Campus an die NÖ Landesimmobiliengesellschaft m.b.H. verkaufte und dieser die Errichtung, Sanierung und Instandhaltung der Infrastruktur übertrug. Eine diesbezügliche schriftliche Vereinbarung fehlte. Mit den vom Land NÖ geleisteten Mietentgelten refinanzierte die NÖ Landesimmobiliengesellschaft m.b.H. die von ihr aufgebrachten Errichtungs- und Finanzierungkosten.

Trat die NÖ Landesimmobiliengesellschaft m.b.H. als Bauherr auf, beauf-tragte sie das Land NÖ mit der Abwicklung der einzelnen Bauvorhaben, weil ihr das dazu erforderliche Personal fehlte. In weiterer Folge vermietete die Gesellschaft die Objekte dem Land NÖ, das diese sodann über die FM-Plus Facility Management GmbH für Wissenschaft + Kultur in NOE (FM-Plus Facility Management GmbH) dem Forschungsbetrieb des IST-Austria überließ.

Auf diese Weise wurde auch das zweite Verwaltungsgebäude des IST-Austria errichtet und finanziert. Das Mietentgelt betrug 393.378,60 Euro im Jahr 2019 und deckte vier Prozent der Errichtungs- und Finanzierungskosten zum Zeitpunkt der Übergabe für eine 33,3-jährige Nutzungsdauer ab. Die jährliche Wertanpassung an den Verbraucherpreisindex widersprach dem Ziel, die Refinanzierungskosten niedrig zu halten und verursachte einen vermeidbaren Verwaltungsaufwand.

Die vorläufige Abrechnung vom 15. Oktober 2020 über 9,80 Millionen Euro lag um 0,51 Millionen Euro oder 4,9 Prozent unter dem bewilligten Baubudget von 10,31 Millionen Euro, obwohl ein Schadensfall am Parkettboden Mehrkosten von 125.571,64 Euro und eine Verzögerung um ein Jahr verursacht hatte. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist waren noch die Leistungen der Örtlichen Bauaufsicht und der Projektsteuerung abzurechnen.

Der Bau des zweiten Verwaltungsgebäudes erhielt am 8. Juli 2019 das „klimaaktiv“ Qualitätszeichen des Bundes für die Qualität der Infrastruktur, die hohe Energieeffizienz, die Nutzung erneuerbarer Energieträger, den Einsatz ökologischer Baustoffe und den thermischen Komfort.

Der errechnete Planwert für den Heizenergieverbrauch war fehlerhaft. Der tatsächliche Verbrauch (Energiemonitoring) unterschritt knapp die Minimumwerte vergleichbarer Landesgebäude („Energiebericht NÖ Landesgebäude 2017/2018“). Um Betriebskosten zu senken und einen Beitrag zum in der NÖ Verfassung verankerten Klimaschutz zu leisten, war der Energieverbrauch weiter zu optimieren.

Die wissenschaftliche Projektleitung oblag der Abteilung Wissenschaft und Forschung K3. Abweichend von der Geschäftseinteilung des Amtes der NÖ Landesregierung erhielt jedoch nicht die Abteilung Landeshochbau BD6, sondern die Abteilung Gebäudeverwaltung LAD3 die bauliche Projektleitung (Baubeauftragungsvertrag ohne Datum; Motivenbericht Landtagsbeschluss vom 6. Juli 2012).

Da auch ihr das dazu erforderliche Personal fehlte, beauftragte die Abteilung Gebäudeverwaltung LAD3 eine externe Projektsteuerung (18. Oktober 2012) sowie eine externe rechtliche und technische Verfahrensbetreuung für die Vergabe der Generalplanung (30. April 2013 und 13. Mai 2013) und der Örtlichen Bauaufsicht (26. Juni 2013).

Neben dem Baubeirat, der für alle Hochbauvorhaben des Landes NÖ einzurichten war, bildete die Projektsteuerung einen Lenkungs- und Steuerungsausschuss namens „Steering Committee“.

In diesem Komitee waren die Abteilungen Gebäudeverwaltung LAD3 und Wissenschaft und Forschung K3 (Projektleitungen), die FM-Plus Facility Management GmbH (Betreiber) sowie das IST-Austria (Nutzer) vertreten, was die Betreiber- und Nutzerinteressen im Vergleich zum Baubeirat stärkte. Denn dem Baubeirat gehörten auch die Abteilungen Landeshochbau BD6 und Finanzen F1 als stimmberechtigte Mitglieder an, was die finanziellen Interessen des Landes NÖ stärkte. Beide Gremien pflegten das Einstimmigkeitsprinzip. Auf Empfehlung des Landesrechnungshofs gab sich das Komitee am 17. April 2020 eine Geschäftsordnung.

Ein weiterer Lenkungsausschuss, das „Facility Management Board“, bestehend aus FM-Plus Facility Management GmbH und dem Facility Management des IST-Austria, stimmte Preise und Leistungen für den Betrieb der Infrastruktur ab, die das Land NÖ finanzierte. Dennoch war die Abteilung Wissenschaft und Forschung K3 in diesem Ausschuss nicht vertreten.

Die Vertretungen des Landes NÖ im Baubeirat und den anderen Lenkungs- und Gesellschaftsorganen waren gefordert, die finanziellen und fachlichen Interessen des Landes NÖ wahrzunehmen. Das betraf insbesondere die Verwendung der finanziellen Reserven aus Landesmitteln, die bei Hochbauvorhaben dem Land NÖ als Auftraggeber vorbehalten war.

Für die Errichtung des zweiten Verwaltungsgebäudes wurden 88 Dienstleistungs-, Bau- und Lieferaufträge mit einer Gesamtauftragssumme von rund zehn Millionen Euro vergeben. Davon entfielen 7,60 Millionen Euro oder 77 Prozent auf Bauaufträge, die zu 95 Prozent europaweit ausgeschrieben wurden. In Summe wurden Aufträge über acht Millionen Euro in offenen und Verhandlungsverfahren sowie im Wettbewerb vergeben. Im Interesse kleinerer und mittlerer Unternehmungen erfolgte die Auftragserteilung außer beim Generalplanerauftrag gewerkeweise.

Die Vergaben für die rechtliche und technische Verfahrensbetreuung sowie für die Wiederherstellung des Parkettbodens wiesen teilweise Mängel auf.

Die Aktenführung der Abteilung Gebäudeverwaltung LAD3 erfolgte chronologisch ohne inhaltliche Struktur und wies Lücken auf, obwohl eine zweckmäßige Aktenstruktur für den Landeshochbau vorhanden gewesen wäre. Hinzu kam, dass sich die Abteilung keinen direkten Zugriff auf die elektronische Baudokumentation der externen Projektsteuerung einräumen ließ, sodass der Datenaustausch über Datenträger erfolgen musste, was sich als unzweckmäßig und vorschriftenwidrig erwies.

Die Abwicklung und die Finanzierung von Hochbauvorhaben des Landes NÖ durch Zwischenschalten der NÖ Landesimmobiliengesellschaft m.b.H. wurde im Jahr 2001 entwickelt, um den Landeshaushalt zu entlasten und steuerliche Vorteile zu nutzen. Im Jahr 2005 wurde dazu die Land Niederösterreich Immobilienverwaltungsgesellschaft m.b.H. gegründet. Die damaligen Vorteile gingen großteils verloren, weil die Verbindlichkeiten der Landesimmobiliengesellschaft nach dem Europäischen System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung dem Land NÖ zugerechnet wurden (Berichte des Staatsschuldenausschusses und Fiskalrats 2004 ff), der Vorsteuerabzug entfiel und in den Jahren 2017 bis 2019 Körperschaftssteuer von 5,06 Millionen Euro anfiel. Die Strukturen waren daher zu evaluieren und zweckmäßig anzupassen.

Die NÖ Landesregierung sagte in ihrer Stellungnahme vom 9. März 2021 zu, sieben von zehn Empfehlungen des Landesrechnungshofs umzusetzen und informierte über die dazu geplanten beziehungsweise bereits gesetzten Maßnahmen.

Der Landesrechnungshof hat den Ministerialentwurf, mit dem ein Informationsfreiheitsgesetz erlassen werden soll, begutachtet. Seine Berichte informieren über die überprüften Bereiche der Verwaltung und der öffentlichen Wirtschaft. Außerdem legt er in seinen Tätigkeitsberichten öffentlich Rechenschaft über Organisation, Leistungen, Kundenbefragungen und externe Audits in eigener Sache ab. Der Landesrechnungshof bekennt sich somit zu einer proaktiven Veröffentlichung von Informationen von allgemeinem Interesse und zu einem Recht auf Informationszugang für alle unter Wahrung der demokratischen Grundprinzipien und der Grundrechte. Als unabhängiges Kontrollorgan des Landtags mahnt er die Zuordnung der Rechnungs- und Gebarungskontrolle zur Gesetzgebung, die Trennung von Gesetzgebung und Vollziehung sowie die Wahrung von geschützten Daten und Rechten ein. Diese Angelegenheiten und Anliegen der Rechnungs- und Gebarungskontrolle kommen im Ministerialentwurf, der auf die Verwaltung abstellt, zu kurz. Das kann ausgerechnet die unabhängige öffentliche Finanzkontrolle beeinträchtigen und wohl nicht gewollt sein. Denn diese verschafft – nach einem bewährten und fairen Verfahren – allen Interessierten Einblick in die überprüften Bereiche und in den Landesrechnungshof.

Diese Frage untersuchten die Landesrechnungshöfe Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg in einer koordinierten Prüfung zur Vollziehung des Wochenend-, Feiertags- und Nachtfahrverbots der Straßenverkehrsordnung 1960.

Die Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO 1960) sah einerseits Fahrverbote für den Güter- und Schwerverkehr an Samstagen von 15 bis 24 Uhr sowie an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen von 0 bis 22 Uhr vor, um Staus und Verkehrslärm zu verhindern. Andererseits nahm die Straßenverkehrsordnung 1960 bestimmte Fahrten zur Versorgung mit wichtigen Gütern und Dienstleistungen sowie lärmarme Lastkraftfahrzeuge vom Nachfahrverbot aus und ließ unter bestimmten Voraussetzungen individuelle Ausnahmen mit Bewilligung der Behörden zu. Wegen der vielen gesetzlichen Ausnahmen fielen die behördlichen Ausnahmebewilligungen kaum mehr ins Gewicht.

Im Mittelpunkt der Überprüfungen standen die Erteilung dieser individuellen Ausnahmen sowie die bundesweite Fachanwendung „Wochenendfahrverbot“, die das Land Oberösterreich in einem Portalverbund betrieb. Mit der Fachanwendung konnten Ausnahmen zu den Fahrverboten elektronisch beantragt und die erteilten Bewilligungen elektronisch zugestellt und erfasst werden.

Fünf Landesrechnungshöfe empfahlen – unbeschadet ihrer landesspezifischen Feststellungen – die behördlichen Verfahren für Ausnahmebewilligungen im jeweiligen Bundesland an einer Stelle zu bündeln und die Fachanwendung zu modernisieren und dann besser zu nutzen. Die Umsetzung dieser Empfehlung wurde bereits in die Wege geleitet.

Die Verkehrsdaten an Zählstellen auf Autobahnen und Landstraßen zeigten während des Wochenend-, Feiertags- und Nachtfahrverbots ein geringeres Aufkommen an Güter- und Schwerverkehr.

Während des Wochenendfahrverbots nahm der Güter- und Schwerverkehr auf den Autobahnen und auf den Landstraßen unterschiedlich, jedenfalls jedoch stark ab. In Niederösterreich betrug der Rückgang an Wochenenden und Feiertagen zwischen 87 Prozent (Autobahnen) und 92 Prozent (Landstraßen), in Tirol zwischen um 88 und 60 Prozent und in Vorarlberg zwischen 90 und 85 Prozent.

Während des Nachtfahrverbots betrug der Rückgang 80 Prozent auf der Autobahn und 50 Prozent auf den Landstraßen (Tirol). Die Verkehrsberuhigung in den Nachtstunden ließ sich nicht auf das Fahrverbot zurückführen, weil zu 99 Prozent lärmarme Schwerfahrzeuge zugelassen waren, die nachts ohne Ausnahmebewilligung fahren durften. Der geringere Güter- und Schwerverkehr während des Nachtfahrverbots musste somit durch andere Faktoren bewirkt werden, wie Lenk- und Ruhezeiten, Betriebs- und Ladezeiten, höhere Mautgebühren oder Fahrverbote nach dem Immissionschutzgesetz-Luft (IG-L).

Die Erteilung von Ausnahmebewilligungen vom Wochenend-, Feiertags- und Nachtfahrverbot oblag den zuständigen Abteilungen des Amtes der Landesregierung, sofern die Fahrt mehrere politische Bezirke oder Bundesländer durchquerte. Ausnahmebewilligungen für Fahrten in einem Bezirk fielen in die Zuständigkeit der betreffenden Bezirkshauptmannschaft.

In den Ländern Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg fielen zwischen 88 und 96 Prozent aller Verfahren auf Erteilung einer Ausnahmebewilligung auf die zuständige Abteilung beim jeweiligen Amt der Landesregierung. In Niederösterreich betrug der Anteil über 89 Prozent (Tirol 88 Prozent, Vorarlberg 91 Prozent, Oberösterreich über 93 Prozent und Salzburg 96 Prozent). Die Bezirkshauptmannschaften wickelten die wenigen Fahrten innerhalb eines Bezirks ab. Wegen der geringen Fallzahlen sollten die Zusammenarbeit der Behörden verstärkt und die Verfahren für Ausnahmebewilligungen beim Amt der Landesregierung oder bei einer Bezirkshauptmannschaft zusammengeführt werden.

Außerdem sollte die Vollziehung der Ausnahmen vom Wochenend-, Feiertags- und Nachtfahrverbot vereinfacht werden, beispielsweise durch einheitliche und verbesserte Antragsformulare sowie durch Vorlagen für Bescheide, Berechnungen und Vorschreibungen von Gebühren. Dabei wäre auch der Bundesgesetzgeber gefragt, die formale Parteistellung des Straßenerhalters in den Verfahren aufzuheben.

Die Fachanwendung „Wochenendfahrverbot“ war vom Land Oberösterreich im Jahr 2003 entwickelt und den anderen Ländern gebührenfrei zur Verfügung gestellt worden. Eine Betriebsvereinbarung zwischen den Anwendern und dem Betreiber (Land Oberösterreich) bestand nicht. Die elektronische Antragstellung über das Portal der Fachanwendung erleichterte die Bearbeitung, zum Beispiel wurden Anträge mit freien Pflichtfeldern nicht angenommen. Nicht alle Bundesländer nutzten die elektronischen Prozesse vollumfänglich; in Oberösterreich wurden die verfahrenseinleitenden Anträge ausschließlich elektronisch gestellt.

Eine durchgehende Bearbeitung war nicht möglich, vor allem, weil Schnittstellen fehlten. Die Behörden erstellten die Ausnahmebewilligungen daher außerhalb der Anwendung. Im Jahr 2020 entsprach die Fachanwendung zudem nicht mehr allen rechtlichen Anforderungen und technischen Möglichkeiten. Daher sollten die Länder und der Bund die finanziellen, organisatorischen, rechtlichen und technischen Voraussetzungen für eine wirtschaftliche und zweckmäßige Neukonzeption der Fachanwendung gemeinsam klären und umsetzen.

Die Nachkontrolle zum Bericht 1/2018 „System der NÖ Wohnungsförderung“ (Vorbericht) ergab, dass von den neun Empfehlungen aus diesem Bericht fünf ganz oder großteils und vier teilweise umgesetzt wurden. Damit entsprachen die NÖ Landesregierung und die Abteilung Wohnungsförderung F2 den Empfehlungen zu rund 78 Prozent.

Sie konnten organisatorische und strategische Verbesserungen erreichen sowie 3,5 Vollzeitäquivalente abbauen. Minderausgaben bei der Wohnungsförderung ermöglichten höhere Unterstützungen in Ortskernen oder Regionen mit Abwanderung sowie für nachhaltiges, junges, leistbares oder begleitetes Wohnen.

Im Jahr 2019 betrug die Wohnungsförderung 373 Millionen Euro. Davon entfielen 334 Millionen Euro auf die Errichtung und die Sanierung von 8.748 Wohneinheiten, 35 Millionen Euro auf Wohnbeihilfen und Wohnzuschüsse im Rahmen von Subjektförderungen und vier Millionen Euro auf sonstige Ausgaben (Wohnassistenz, Wohnbauforschung, Öffentlichkeitsarbeit, Studien). Die Ausgaben lagen damit um 65 Millionen Euro oder 15 Prozent unter denen des Jahres 2016.

Die Anzahl der errichteten und sanierten Eigenheime ging um 22 Prozent auf 2.956 Einheiten zurück. Die geförderten Sanierungen im Wohnbau verzeichneten einen Rückgang um 27 Prozent auf 1.988 Wohneinheiten im Jahr 2019.

Unterdessen stiegen die bewilligten Haftungen im Wohnbau auf 423 Millionen Euro, wobei im Jahr 2019 mit 3.804 Wohneinheiten insgesamt um 172 Einheiten mehr gefördert wurden als im Jahr 2016. In dieser Entwicklung spiegelten sich das NÖ Haftungsmodell (Kapitalmarktdarlehen mit Haftung und Annuitätenzuschüsse des Landes), niedrige Kapitalmarktzinsen sowie fehlende Mehrheiten für Sanierungen bei Wohnungseigentumsgemeinschaften wider.

Das NÖ Wohnungsförderungsgesetz 2005 zielte darauf ab, die Errichtung, die Sanierung und den Erwerb von Wohnraum, Gesundheitseinrichtungen und Abstellanlagen für Kraftfahrzeuge in Niederösterreich zu fördern. Maßgabe waren die verfügbaren Mittel, der Wohnungsbedarf sowie regionale, wirtschaftliche, arbeitsmarktpolitische und soziale Gegebenheiten und Prognosen.

„Die blau-gelbe Wohnbaustrategie. Regional. Nachhaltig. Fair.“ und die Wohnungsförderungsrichtlinien 2019 (Beschluss der NÖ Landesregierung vom 24. September 2019) enthielten – noch ausbaufähige – Leistungs- und Wirkungsziele (Ergebnis 1).

Die NÖ Wohnungsförderung trug zur Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen „Transformation unserer Welt: Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ bei. Dieser Beitrag sollte in den strategischen Grundlagen und Berichten sichtbar gemacht werden.

Die Finanzierung erfolgte vor allem aus allgemeinen Deckungsmitteln, aus Rückflüssen der Förderungsdarlehen (Tilgungen, Zinsen) und Zahlungen der beiden auslaufenden Wohnbaufonds des Bundes. Die allgemeinen Deckungsmittel enthielten den Wohnbauförderungsbeitrag, der im Jahr 2019 rund 178 Millionen Euro oder 48 Prozent zur Finanzierung beitrug.

Die Verrechnung und die laufende Verbuchung der Ausgaben für Förderungsdarlehen (Zuschüsse) erfolgten nunmehr auf den richtigen Voranschlagsstellen (Ergebnis 2).

Wegen der niedrigen Kapitalmarktzinsen erfolgten keine vorzeitigen Rückzahlaktionen und begünstigten Tilgungen (Ergebnis 3).

Die Bilanzsumme 2019 des NÖ Wohnbauförderungsfonds sank weiter auf 115 Millionen Euro. Daher stand die Abwicklung des Fonds an. Der NÖ Landtag führte ab dem Rechnungsabschluss 2019 eine Berichtspflicht für den Fonds ein. Die Rotation der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft war ab dem Rechnungsabschluss 2020 geplant (Ergebnis 4).

Die Abteilung Wohnungsförderung F2 stellte Überlegungen zu den Mitnahmeeffekten von einkommensunabhängigen Förderungen an, die vor allem dem Klimaschutz und der Sicherheit dienten. Die zugesagte Evaluierung erfolgte jedoch nicht (Ergebnis 5).

Die Abteilung Wohnungsförderung F2 schuf mit dem Dezentralisierungskonzept, der Nachbesetzungsanalyse, dem Mitarbeitergespräch und der Verstärkung des internen Kontrollwesens weitere Grundlagen für das Organisations- und Personalentwicklungskonzept (Ergebnis 6).

Mit 102 Bediensteten (96 Vollzeitäquivalenten) verfügte die Abteilung um neun Bedienstete und 3,5 Vollzeitäquivalente weniger als im Jahr 2016. Das entsprach jährlichen Minderausgaben von rund 250.000 Euro an durchschnittlichen Personalausgaben.

Außerdem baute die Abteilung ihr Kennzahlensystem weiter aus (Ergebnis 7) und erweiterte die elektronische Antragstellung (Ergebnis 8).

Ein Gesamtkonzept für die Öffentlichkeitsarbeit lag noch nicht vor (Ergebnis 9).

Die NÖ Landesregierung sagte in ihrer Stellungnahme vom 23. Februar 2021 zu, die Empfehlungen des Landesrechnungshofs umzusetzen und informierte über die dazu geplanten beziehungsweise bereits gesetzten Maßnahmen.